近期,《乘风破浪的姐姐》火了,不仅占据了各大热搜的榜单,也让众人纷纷感叹:再也不惧怕年龄的增长了,活出自己的样子真好!

在一众年龄30+的姐姐当中,蓝盈莹年龄不算大,却在第一轮比赛中便得到了最高分。这个通过《甄嬛传》被观众熟知,又凭借《演员的诞生》亚军的成绩获得演技实力认可的小姐姐,其实是一个具有“狼性学习能力”的人。

她在自我介绍的mv中便直白地说到:“我是一个具有狼性的人。别人越说我不行,我就要行给他看。”

具有狼性的她,喜欢泰拳、跑步、攀登,尝试各种新事物,而在《乘风破浪的姐姐》剧组邀请她之前,她都没有接触过唱跳,为了让自己发挥更加稳定她会尝试各种方法,例如边跑步边唱歌。

蓝盈莹也在节目中说道:“我最大的优势就是遇到困难的时候,我不会选择逃避,我会永远直面它,我一定要把困难踩碎,尽管一开始的时候我实力并不强,但是我相信只要我努力了,就没有什么是我达不到的!”

从乘风破浪的蓝盈莹身上,我们可以看到自律、学习与持续精进的魅力。今天这篇文章,就跟大家介绍一种高效的学习方法,叫做“穿透式学习”。通过这种穿透式学习方法,我们也可以变得像蓝盈莹一样,在学习与自律的道路上,一路“乘风破浪”。

“穿透式学习”一词来源于跨界学习者方军所写的书《穿透式学习》。

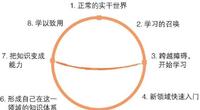

步入社会,我们熟悉的在学校里学习知识的方法已经不再那么有效了,现如今的时代,我们不再以单单掌握知识为主,还要更多地拥有技能,而在现在要掌握一门技能,就要从“学习之旅”的方式出发:学习了--觉得掌握了--实践中校正--再学习,只有这样做,我们才会把一门知识牢牢刻在自己的身体里,而如何更好的去进入,这就是《穿透式学习》将要带给我们的信息。

接下来,我们就从“学习之旅”圆环的召唤、磨难、返回这三个环节,来进行讲解,进入我们的学习之旅。

一个人的学习是一种学习之旅,在这趟学习之旅中,我们要踏出第一步,接受学习的召唤,方可进行下一步计划。

但是很多人都不敢踏出第一步,或者他们在“假装学习”,看似自己在努力的学习,但是没有丝毫的成果,学习结果也无法达到预想。

其实这些人从来没有离开过自己舒适圈,没有真正迈出学习的第一步。

之所以如此,原因是多方面的,但有一个心理层面的原因不容忽视,就是隐藏在人内心当中的“自卑情结”。

1、辨别“自卑情结”的真面目

阿德勒心理流派的创始人AlfredAdler最早提出过一种概念:“自卑情结”,自卑情结源于人们的自卑感,但它更持续,有自卑情结的人会在很多方面、很多时候、持续感到自卑。它更像是一个让人难以逃脱的恶性循环,最终使得个体对自我价值产生怀疑或否定。

他认为自卑可以被分为原生自卑和次生自卑,其实很容易理解,原生自卑是来源于自己的原生家庭的伤害,次生自卑更多来源于成年人在发现自己没有能力实现自己虚构的目标和内心的标准时,所感到的自卑。

2、有效了解,从因果出发,解决问题

成年人的自卑究竟是如何产生的,为什么会产生呢:

1)高估坏结果发生的可能性。坏的结果不一定发生,却倾向于认为一定会发生。当我们学习一样新事物的时候,自卑的人就会想我学了这个到底有什么用呢?如果没有结果,最后就是竹篮打水一场空,浪费时间和精力。

当这种心理出现的时候,放弃也会随之而来了。

2)低估了外界的支持。在焦虑中认为自己是孤军奋战的,很少想到别人可能会给予自己帮助。

一些学习者会有这样的焦虑:我周围的人都觉得我现在的学习没用。

要知道对一个人来说,身边人的支持是一件很重要的事情,毕竟他们是最直接接触到自己的,如果他们长时间对一个人说“坏话”,那个人也就没有动力去坚持自己想要坚持的。

所以有些学习者会在刚开始学习时,会因为别人而打了退堂鼓,更是会因为别人觉得自己哪都一无是处,哪都学不好,因而不敢跨出学习的一步。

3、如何解决“自卑情结”更加有效

有句话说的好:方法总是比困难多。在遇到这种难以跨出心理上的第一步时,我们可以采用以下两种方法:

(1)采取阻力最小的行动

朱莉·德克森在《认知设计:提升学习体验的艺术》中写道:“可以立刻被引用的知识是最容易吸引学习者的。而短期内不能被应用的知识,即使非常重要也很难引起关注。”

知识如此,行动亦如此,比如说你想看一本新书,但是你看了两三页就不想看了,理由是书里的知识提不起你的兴趣,所以你不想翻下去。

遇到这种情况,我们可以选择阻力小一点的方式来进行,可以先翻到目录里,挑出自己感兴趣的先看,等你觉得自己对这本书的感觉不再是讨厌或者是抗拒的时候,你就可以慢慢的把这本书看完了。

这样的行动既不费力,也不会让你感到无趣,更是可以帮助你把行动做出来。

(2)“见导师”

在自己学习的过程中,如果你不是一个自制力特别好的人,你就需要有一个人在旁边督促自己,时刻提醒自己,不要放弃。

因为我们人很多时候是没有足够的意志力可以克服当下的诱惑的,比如说你看书的时候,手机突然蹦出一条消息,你打开了,顺便就玩起微博,或者开始看抖音,导致自己任务无法完成。

心理学家海尔·赫斯菲尔德提出过,可以使用一些简单的工具,来帮助人更好地增强自制力,例如和朋友的约定。

和好友约定,如果自己没有按时完成任务,你就要接受一定的惩罚,让自己的好朋友成为自己的导师,对自己进行一定的监督,并且完成相应的计划。

这种有人监督的感觉,可以促使你奋力向前行。

其实刚开始学习的时候,人就很容易对自己产生不信任,觉得自己就算是花了时间去学习,也不一定学的好,这种自卑感与日俱增的时候,就很容易打退堂鼓,然后就会羡慕别人能做好事情。

其实你也可以的,只是很多时候我们不敢踏出第一步,与其羡慕别人,不如用好两个方法打破自卑情结,勇敢跨出第一步,向全新的自己出发。

其实我们成年人的学习是根据在实干世界中遇到了问题,然后选择进入知识世界去学习,最后从知识世界中学到了理论,然后回到实干世界中检验是不是真的能解决问题。

但是如何更好地在知识世界和实干世界中进行知识与实践的对撞呢?其实对撞的方法可以用:点、线、面、体来展开。

1、用“点”切小口,进入知识世界

“点”就是你遇到问题的时候,想看看知识世界有没有相应的解决方法。比如说开始在学习中跨入第一步的时候,我们一定是带着问题来的,如果你在阅读方面出现了问题,想要通过看快速阅读类书籍来解决自己的难处,那你的问题就是:我该如何快速阅读呢?

这个问题就是你进入学习之旅的“点”,因为你在现实世界中遇到了一个明确的问题,那你进入知识世界的目的就是来找到解决方法的,所以当你有了目的之后,你就可以有目标性的去找寻资料,也会知道你该找谁请教可以得到更好的答案,会让你更迅速的知道相关性的答案。

2、用“线”把问题串成串,相互链接,更好掌握知识

而“线”就是你进入知识世界中,除了你知道的这一个解决方法,是不是还有更好的做法,也就是说虽然你的问题有人可以解答,但是如果你对这个答案并不满意的话,你肯定会想要知道更多,所以只有自己亲身去体验探索知识世界,提升自己的技能,才会把你当初疑惑的问题,得到更好地解决。

3、“点”、“线”互连,形成知识“面”,造就知识体系

而当你掌握了相关知识后,如果你要更深地研究这项知识时,你会去找寻自己的知识与系统化的知识有什么差距,从而完善自己的知识体系,这就是“面”的方式。

而最后你在知识世界中从点、线、面,一步一步走到最后,在不知不觉中,你就开始建立起了自己的知识体系,会让你在学习之旅中,不会让你觉得自己花了时间和精力到头来什么都没有的感觉。

总体来说,点,是我们解决的具体问题,线,是我们系统地学习一组知识,面是全面地对照自己的知识体系与外部的知识体系。

在书中,作者也说过,其实在实干世界与知识世界有效对撞,是我们面对艰难的学习过程的方式,因为这种对撞会让人对知识有从量变到质变的过程,会让一个人彻底掌握知识的过程。

达芬奇笔记中提到:人眼看到的物体其实都是物体的轮廓。立体的物体都以平面呈现在人眼中,只不过是面的数量很多,并且能组成一个整体。

这也就和曾鸣教授的《智能商业二十讲》中有提到过的点线面体理论相似。

曾鸣教授说点线面是一个扩张的过程,几何概念上说,从点起,一点定准,二点定线,三点定面,四点及以上方可定体,形成属于你自己的知识体,可以让你成为这一方面的小专家,如果掌握了点线面体的方法,可以让你在这一领域中走的比同行人要远,因为你已经掌握住了这一种方法,理解的也会比同行人快。

1、优秀的学习者,是知识与实践的诞生物

理查德·桑内特在《匠人》中说过:“每个优秀的匠人都会展开具体实践(双手)和思考方式(大脑)之间的对话。”

这句话其实是道出了学习的真正含义,因为学习你不能只会学,你更重要的还要学会用,要不然你学了知识,不用起来,怎么能算是真的学会了呢?

在书中,作者将这种知识与实干的对撞称之为“知识创造的螺旋”,如下图所示:

这个螺旋指的就是只要我们在知识世界和实干世界中不断地重复这四步循环步骤,我们的水平就会越高。

第一步,我们向给我们知识点的导师学习,然后将导师的暗默知识变成自己的知识,这一步叫做共同化,相当于偷师学艺,把师傅的一身技能全给学来,然后变成自己的,用自己的话说出来,也叫做共感知识。

第二步,就是我们要把自己学到的知识与技能写出来,因为在学习的时候我们通常只会理论,我们也要实践,只有实践才能得出哪些知识是适合自己的,哪些是不适合的,那这种行为其实就是把暗默知识变成了形式知识,把这一类知识给表出化了,变得更加具体,形成了概念知识。

第三步,可以和更多的人共享自己的知识,可以把自己的知识做成课件,教给更多的人,在教授的过程中,别人也会有很多的问题需要问你,当你在不断地回答问题的时候,其实你也在完善自己的想法。

这种做法,可以让自己的思维和更多人的思维碰撞,毕竟我们刚接触这一类的知识,总不可能一下子就变成了专家,需要听更多人的意见,然后把自己的知识系统化,这一步就叫做联结化,形成的知识叫做系统知识。

这最后一步,就是从系统知识中,提取出自己需要的知识,也就是所谓的弃其糟粕取其精华,然后用到自己的实干世界,提升自己的技能,完全把所学的理论内在化,用到自己的身上,这种形成的知识就叫做操作知识。

当你走完这四步,其实你已经把一个知识咀嚼地滚瓜烂熟了,变成了一个优秀的学习者。

2、知识是方向,实践是道路,方向和道路二合一才是成功

想要把一个知识学的透,学的烂,光靠背,靠学理论是压根行不通的,网络上盛传一句话:明白这么多道理,但我依旧没有过好这一生。

因为道理并不是只有学才能过好这一生的,只有把道理付诸于行动,通过知识加上行动,二者合一才能把自己的一生过好,光说不做,怎么能迎来全新向往的生活呢?

美国诗人爱默生也说过:“真理是存在的顶峰,正义就是在实践中运行真理。”

所以说,把自己学到的知识变成实干,把学习之旅完成,才算是把一种学习彻底学好学会,才是学习的真理。

托马斯·富勒说过:“知识是珍宝,但实践是得到它的钥匙。”

一个人要是想要学到真正的知识,就要克服自卑情结勇敢的跨出追寻知识的道路,但是就和托马斯·富勒说的一样,只有实践才是真实打开知识大门的钥匙,学到就要实践起来,把知识真实的内化成自己身体里,脑海里的一部分,才算是把一个彻彻底底的学习之旅完成掉,如果光是学习知识理论,或者是磕磕绊绊地去实践不三不四的行动,都不足以把一个知识学透。

要想把一门知识学透,就要学会在知识世界和实干世界中相互碰撞,走过一趟学习之旅,不断循环在学习之旅中一遍又一遍的学习加实践,把它们变成自己的习惯,直到有一天它们会成为你不可或缺的一部分,而到那时候你的知识储备量也是别人羡慕而追求的。

学习知识就是这么简单,何不用这种方式尝试一番呢?